●上方歌舞伎の第一人者

幕末の万延元年(一八六〇)、3代目・翫雀(がんじゃく)の子として大阪市西区に生まれる。『心中天網島』の主人公、紙屋治兵衛(かみやじへえ)が当たり役。昭和10年(一九三五)没。

所在地

大阪市中央区中寺2-2 15号 常国寺内

交通機関

●地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目駅」

●近鉄線「上本町駅」

●近鉄線「上本町駅」

施設情報

問合せ先:06-6761-3460

次の言語でも読めます: English

投稿日:

●上方歌舞伎の第一人者

幕末の万延元年(一八六〇)、3代目・翫雀(がんじゃく)の子として大阪市西区に生まれる。『心中天網島』の主人公、紙屋治兵衛(かみやじへえ)が当たり役。昭和10年(一九三五)没。

●橋詰には船着き場があった 道頓堀川の開削当初から整備されていたと考えられる。江戸幕府直轄の公儀橋。明治時代に市電を通すため鋼橋になり、現在の橋も地下鉄建設のために架け替えられた。 なにわ名橋50選の …

●百園塾を開き、国学を教えた 近世大阪の国学者の一人。文化14年(一八一七)豊前(現・大分県)、敷田村に生まれる。明治21年(一八八八)、堀江に私塾「百園塾」を開き、明治30年(一八九七)に上本町に …

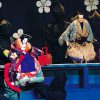

●「文楽」は人の名前から 成り立ちは江戸時代初期にさかのぼり、古くは操り浄瑠璃と呼ばれた。竹本義太夫(たけもとぎだゆう)が貞享元年(1684)、竹本座を開設。彼の義太夫節と近松門左衛門(ちかまつもん …

なんばグランド花月(NGK)のすぐ近くにある商店街。創業60年以上の食べどころ、飲みどころなど、ガイドブックに載らない地元の人の行きつけが点在している。通りを抜けると黒門市場方面へ。

食いだおれ大阪の台所。アーケードの屋根にはリアルで巨大なタコやフグのつくりものが飾ってある。高級鮮魚はもちろん、珍しい野菜やフルーツも豊富。最近、夜だけ屋台に変わる店もある。