安井家は、河内国渋川郡久宝寺村を本貫とする土豪であった。元和元年(1615)の大坂の陣で中断していた道頓堀川の開削を、平野藤次とともに完成させ、以後、日本橋北詰の宗右衛門町に屋敷を構えて、代々大坂三郷南組の惣年寄をつとめた。

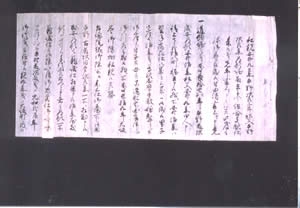

「安井家文書」は、昭和37年に大阪市へ寄贈された「第1次安井家文書」47点と、昭和56年に市が購入した「第2次安井家文書」300点の347点からなる。第1次文書のほとんどは元和以前の武家の書状類であり、第2次文書は主に17世紀後半の安井家の系図、由緒書、土地・租税関係の文書が中心になっている。なお、第2次文書のうち82点は久宝寺村関係のものである。

この中で特に注目されるのが道頓堀開削関係の文書である。大坂の陣で中断された開削工事の再開を命じた大坂城主松平忠明家臣の連署状や、安井家が開削の労により道頓堀の南側に土地を所持し、それを経営していた様子を示す文書もある。

他に大坂城の石垣普請に関係する史料や南組惣年寄の関係の史料なども含んでおり、17世紀の大坂に関する多面的な内容を含んでいる。今後の研究においても大いに利用が期待されるものであり、研究の進展によってますますその価値が高まると思われる貴重な史料群である。