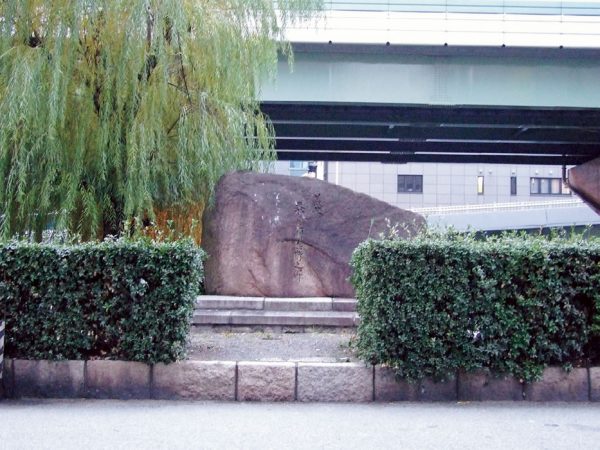

天野屋利兵衛の碑

あまのやりへえのひ

次の言語でも読めます: English

投稿日:2017/02/28 更新日:

●忠臣蔵「男でござる」のモデル

碑は昭和14年(一九三九)に建立。横幅は4m、高さは2m近くもある。天野屋利兵衛の屋敷が現地付近にあったという伝承をもとに建てられたといわれる。

利兵衛は、赤穂藩の家老・大石良雄(おおいしよしお)から吉良(きら)邸討ち入りの武具の調達を頼まれるが、武具をつくらせた人間の密告により捕らえられる。依頼人の名を白状せよと奉行所で拷問を受けるが、頑として口を割らない。

このときに利兵衛が言ったという「天野屋利兵衛は男でござる」の名セリフは、「忠臣蔵」の中でも見せ場の一つになっている。討ち入りの成功を知り大石の名を明かした。利兵衛の義心に奉行は死罪を減じ、浪速の地追放の判決を下す。

こういったエピソードから碑には「義侠」の文字が刻まれている。元禄時代に、天野屋利兵衛が存在したのは確かだが、実像は不明である。

所在地

大阪市中央区本町橋3

交通機関

●地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」

●地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」

同じエリアにこんなスポットがあります!

-

大当たり浄瑠璃は実話だった近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)の傑作の一つ、『冥途(めいど)の飛脚』は、実話を題材に書かれたもの。 遊女梅川に入れあげる忠兵衛が養子に入ったのが、この淡路町にあった飛脚 …

-

●船場に田畑が残っていた時代を物語る 農民が耕作のために通った橋だったことから、農人橋という名がついた。江戸時代、農人橋は大坂城への直接の連絡口だったため、幕府が直轄管理する公儀橋となった。なにわ名橋 …

-

力強く簡潔な線とヴォリューム感。この「女のトルソ」は、平面の集まりとして再構築されたキュビスムの特徴を示しつつも、厳格なフォルムから解放された自由な表現がみられる。抽象と人間の内面表現を融合させたザ …

-

●大阪財界の神様 大正7年(一九一八)、建立。天保8年(一八三七)土居通夫は、宇和島藩の下級武士の6男として生まれる。 大阪商業会議所で第7代会頭のとき、明治36年(一九〇三)の第5回内国勧業博覧会 …

-

オシップ・ザツキンは、ロシア出身で主にフランスで活躍したキュビスムの彫刻家であり、アフリカなどの土着美術に影響を受けた。この作品は、1924年に制作された同名の彫刻を1962年にリメイクしたものであ …