●2万3500句の伝説

井原西鶴は、寛永19年(一六四二)に大坂の豊かな商家に生まれた。浮世草子と呼ばれる近世文学のジャンルを築き、元禄6年(一六九三)死去。西鶴は浮世草子作家となる前には、俳諧をたしなんでいたという。談山(たんざん)派の西山宗因(にしやまそういん)に師事し、自由奔放な句風で知られていたようだ。多作としても知られ、生国魂神社で一昼夜のうちに4000句、住吉大社では2万3500句を詠んだ、という伝説が残されている。

●遅咲きの才能

西鶴が執筆を始めたのは、天和2年(一六八二)、40歳の時。第1作『好色一代男』が大ヒットとなり、一躍浮世草子作家としての名声を確立する。その後も『日本永代蔵』『世間胸算用』などの作品を残し、元禄時代を代表する作家となった。同時代の近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)、松尾芭蕉(まつおばしょう)と並んで、「元禄の三文人」とも称される。

●誓願寺で発見された西鶴の墓

井原西鶴の墓は、谷町の誓願寺にある。誓願寺では戦災によって寺の資料の大半が焼失してしまったため、ここに葬られた理由は定かではない。明治20年(一八八七)頃に、誓願寺境内で発見されたといわれており、発見者の一人は幸田露伴(こうだろはん)とも伝えられる。なお、誓願寺には懐徳堂の歴代学主であった中井一族の墓もある。

■もっと深く知ろう!

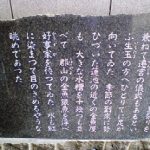

【入り口には武田麟太郎文学碑】

武田麟太郎(たけだりんたろ う)が著した『井原西鶴』の一節、誓願寺が出てくるくだりが 石碑に刻まれている。碑が建てられているのは、誓願寺入り口。

●近鉄線「上本町駅」