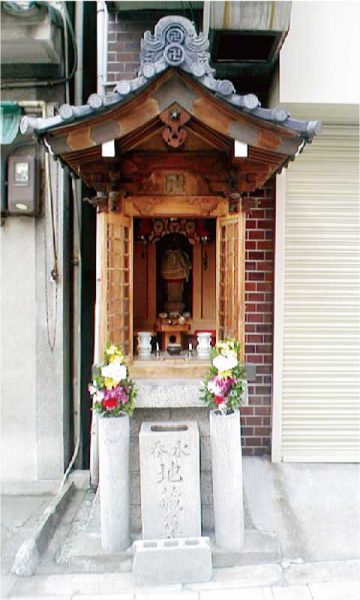

●優しいまなざしで地域を見守る

地蔵尊の本院は八尾市の水呑地蔵堂。太閤秀吉(ひでよし)の大坂城築城の際、東横堀川開削のため八尾の久宝寺の人々が移り住み、親しんでいたお地蔵さんを久宝寺町・粉川町界隈(今の位置より南側)に移してきたという。昭和に入り、大阪大空襲で焼失するが、戦後まもなく空襲で亡くなった人たちを慰霊するため今の位置に再建し、供養

を続けている。これをきっかけに界隈10 町からなる地蔵講を組織し、毎年8月23、24日には地蔵祭が盛大に行われている。地蔵講から「小冊子お地蔵さんに見守られて」が発行されており、希望者には200部限定(無料)で配布している。

水呑地蔵尊

みずのみじぞうそん

次の言語でも読めます: English

投稿日:

所在地

大阪市中央区内久宝寺町4丁目1番

交通機関

● 地下鉄谷町線/中央線 谷町四丁目駅

施設情報

●TEL : 06-6761-8206

同じエリアにこんなスポットがあります!

-

住友銅吹所跡

●日本は世界有数の銅生産国であった 島之内1丁目は、寛永年間(一六四〇年頃)住友家2代・友以(とももち)によって開かれた銅精錬所があった一帯である。このあたりは東横堀川、西横堀川、長堀川など、舟運( …

-

太閤下水(背割り下水)

◆水都大阪、水面下の偉業『太閤下水(背割り下水)』 17世紀、豊臣秀吉は大坂城築城に伴い城下町を造成、道路や橋とともにこの下水溝を建設したといわれています。当時としては画期的で優れた仕組みのこの下水溝 …

-

油掛地蔵尊

●日に50人はお参りに 約1300年前のものといわれる地蔵尊。『古事記』『日本書紀攝津名所図絵』にも記載されている。悪疫・火防の退散などのご利益があると慕われ、今も線香が絶えない。 地蔵を拝む際に …

-

大村益次郎卿 殉難報国の碑

●才能をみがく 本名、村田蔵六(むらたぞうろく)。文政7年(一八二四)、山口県に生まれる。幼い頃から冷静沈着で抜群に頭がよく、医師になるため23歳で大坂へ。緒方洪庵(おがたこうあん)の適塾で学び、医 …

-

土屋相模守蔵屋敷跡

●4代の将軍に仕えた老中 常陸国(現・茨城県)土浦藩主、土屋政直(つちやまさなお)。寛永18年(一六四一)生まれ、享保7年(一七二二)没。 徳川綱吉以降4人の将軍に老中として仕えた。中でも8代将軍 …