●大坂誕生に立ち会った宗派

浄土真宗本願寺派と大坂の関係は古い。本願寺第8世・蓮如(れんにょ)が明応5年(1496)に石山御坊を現在の大阪城の地に建設したのが始まりとされる。

織田信長(おだのぶなが)との合戦のあと焼失し、天正19年(1591)には豊臣秀吉(とよとみひでよし)の寄進により京都に本山が移転する。

津村別院は当初、「津村御坊」の名で慶長2年(1597)につくられた。江戸時代は、その南側に1年後に建てられた難波別院とあわせて「御堂さん」として親しまれた。

●「北の御堂さん」と呼ばれて

大阪を南北につらぬく御堂筋の名前は、北御堂・南御堂と呼ばれたこの2つの別院に由来している。名付け親は元大阪市長・關一(せきはじめ)氏だ。

この周辺の船場と呼ばれる場所は、江戸時代の商人たちに「御堂さんの屋根の見えるところで、鐘の音の聞こえるところで商売がしたい」とまで言わしめた、ステイタスのある立地。

商業都市としての隆盛を誇った大坂の町が、そのまま現在の大阪へとつながっていることを考えれば、御堂さんの果たした役割が理解できる。

毎年4月8日の花まつり、8月の盆踊り、12月大晦日の除夜会などの行事が行われている。

■もっと深く知ろう

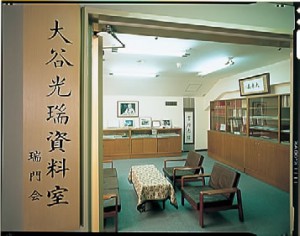

【探検家大谷光瑞資料室】

第22世・鏡如( きょうにょ)は探検家大谷光瑞(おおたにこうずい)としても知られ、明治35年(1902)から3度にわたり、仏教伝播ルート解明のためのシルクロード探検隊を組織した。

その資料の一部が展示されている。もっと深く知ろう!