慶長20年(=元和元年、1615)に起こった大阪夏の陣、とりわけ大阪城から南に連なる上町台地一帯で繰り広げられた5月7日の最後の決戦は、豊臣家の滅亡をねらう徳川幕府軍15万5千人と豊臣方5万5千人が激闘を繰り広げた空前の規模の戦いであった。結果は豊臣方の惨敗に終わり大阪城は落城。秀頼・淀殿母子は翌八日に自害して豊臣家は滅亡した。この夏の陣で徳川方は、豊臣方14629の首級をあげたが、その約26%にあたる3750をあげ、徳川方戦功の第一と賞されたのが「越前兵」、すなわち家康の孫で当時越前北庄城主であった松平忠直率いる軍勢であった。

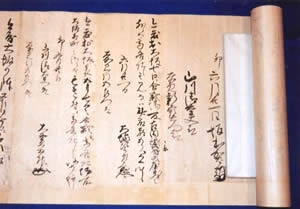

「首取状」と呼ばれる本史料群は、合戦直後の5月8日から閏6月15日にかけて兵士たちが自軍の戦目付に提出した高名の申告書で、計60通が3巻の巻子に表具されている。これらは昭和6年(1931)大阪城天守閣復興の折に、当時大阪市在住の赤見明氏(首取状に記された赤見新五左衛門の第11代目の末裔)より大阪市に寄贈されたもので、首取状がこれほどまとまって存在している例は前田家や一柳家など一部を除いてほとんどない。

首取状は恩賞の証拠書類となるため、通常は戦いの日時、高名をあげた場所、方法、証人の名前などが記されるが、本首取状では高名をあげるに至った経過の記述がとりわけ精彩に富む。初槍を他の武将と争って断念せざるを得なかったことや、価値の高い兜つきの首であることをことさら強調していたり、証人はいないものの高名の事実に偽りはないと訴えるなど、兵士の生の声を伝えてくるこれらの記述が、本品の第一級史料としての価値を揺るぎないものにしている。

またこの首取状には、兵士の進撃した経路や高名をあげた場所が記されていて、豊臣時代の大阪城の様子や城下の地名を明らかにするための重要な手掛りを提供している。現在豊臣時代の大阪城や城下町の研究では、文字史料・絵画史料の考察や考古資料など、様々な成果に基づいて復元作業がなされているが、本史料はそれに資する有力な文字史料としてもきわめて価値の高いものである。

谷町線 谷町四丁目駅・天満橋駅

中央線 谷町四丁目駅・森ノ宮駅

長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅・大阪ビジネスパーク駅

●JR

大阪環状線 森ノ宮駅・大阪城公園駅

東西線 大阪城北詰駅

●京阪

天満橋駅・京橋駅