●江戸時代、大坂随一の長橋

文禄3年(1594)に豊臣秀吉(とよとみひでよし)が架けたと伝えられ、当初は新橋と呼ばれていた。天満天神社が管理することから天神橋と呼ばれるようになったという。江戸時代は、幕府が管理する公儀橋。

なにわ名橋50選の一つ。

谷町線 天満橋駅

●京阪電鉄 北浜駅・天満橋駅

次の言語でも読めます: English, 한국어, 简体中文, 繁體中文

投稿日:2011/11/24 更新日:

●江戸時代、大坂随一の長橋

文禄3年(1594)に豊臣秀吉(とよとみひでよし)が架けたと伝えられ、当初は新橋と呼ばれていた。天満天神社が管理することから天神橋と呼ばれるようになったという。江戸時代は、幕府が管理する公儀橋。

なにわ名橋50選の一つ。

●町役人が行き交った橋は今、2階建て 江戸時代、難波橋・天神橋と並ぶ浪花の三大橋の一つで、幕府の直轄管理である公儀橋の一つでもあった。北区天満と中央区天満橋京町を南北に結んでおり、今も昔も人々の生活 …

大阪市立愛珠幼稚園の創立は明治13年(1880)、創設者は、船場北部(現中央区平野町以北)の連合町会です。 園舎は、最初、現在の北浜4丁目(大阪倶楽部北側)に建てられましたが、明治22年には連合町 …

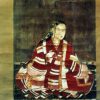

●親鸞(しんらん)聖人の妻の肖像画 昭和50年(一九七五)、大阪府の有形文化財に指定される。桃山時代に描かれた肖像で、浄土真宗開祖の親鸞聖人が善信(ぜんしん)と名乗っていた頃の妻、玉日姫を描いている …

大阪城小天守台にある幕末の青銅製大砲である。文久3年(1863)に美作津山藩の鋳工百済清次郎が幕府の命により製作し、天保山砲台の備砲であったと伝えられる。明治になって大阪城へ運ばれ、陸軍により明治3 …

●衣食住の女神がご祭神 社伝によれば垂仁(すいにん)天皇18年の秋にお祀りしたのが始まり。当時は比売社(ひめのやしろ)と称していた。聖徳太子(しょうとくたいし)がこの地に布陣し、戦勝を祈願したという …